KI-Kompetenzen

Definition

Es gibt keine einheitliche Definition von KI-Kompetenzen. Forschende nutzen unterschiedliche Ansätze und Modelle, um KI-bezogene Kompetenzen zu bewerten, wie zum Beispiel in diesem Review aufgezeigt wird. Eine gut greifbare Beschreibung ist von Long & Magerko, 2020: „KI-Kompetenzen sind die Menge an Fähigkeiten zur kritischen Bewertung von KI-Technologien, um KI-gestützte Systeme effektiv als Werkzeug nutzen zu können.“ Im Englischen wird hier häufig der Begriff Literacy

verwenden. Dies wird im Folgenden als „Kompetenz“ übersetzt.

Digitalkompetenzen

In diesem Abschnitt soll aufgezeigt werden, welche Kompetenzen für eine effektive Nutzung von KI-Technologien gebraucht werden. Da bis vor Kurzem KI-Tools kaum eine Rolle gespielt haben, tauchen KI-bezogene Kompetenzen bisher wenig in Untersuchungen bei Schülerinnen und Schülern auf. Stattdessen lag der Fokus in den letzten Jahren insbesondere auf digitalen Kompetenzen, die mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten bezeichnet werden: Dazu gehören „Digitalkompetenzen“, „computerbezogene Kompetenzen“, „Medienkompetenzen“, „ICT literacy“ (information and communication technology) oder „CI literacy“ (computer and information). Studien zeigen, dass das Beherrschen dieser Fähigkeiten zu besseren Schulleistungen (Quelle) und höheren Gehältern (Quelle) führt. In nationalen und internationalen Langzeitstudien werden diese Kompetenzen regelmäßig untersucht (siehe z.B. das National Educational Panel, NEPS oder die International Computer and Information Literacy Study, ICILS).

In diesen Studien werden unter den digitalen Kompetenzen folgende Fähigkeiten verstanden: Technologie zu verstehen und anzuwenden, um damit Produkte zu erzeugen, aber auch Informationen zu suchen, zu organisieren und zu bewerten (Quelle). Die ICILS untersucht außerdem die Fähigkeit, Quellen und Informationen kritisch zu bewerten, sowie mit Technologien verantwortungsvoll und reflektiert umzugehen. Seit 2018 ist noch „Computational Thinking“ dazu gekommen, was die Kompetenz beschreibt, algorithmische Lösungen für Probleme in der realen Welt zu finden.

Digitalkompetenzen in der Bildung

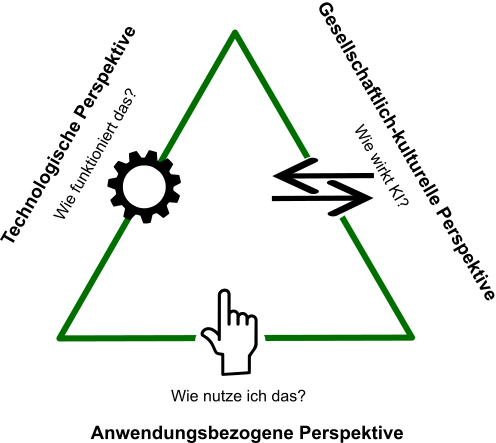

Es gibt in der Literatur außerdem eine Vielzahl von Modellen, die explizit digitale Kompetenzen in der Bildung in den Blick nehmen. Ein häufig verwendetes Modell ist das Dagstuhl-Dreieck: Es umfasst eine technologisch-mediale, eine gesellschaftlich-kulturelle und eine anwendungsbezogene Perspektive.

Dagstuhl-Dreieck, CC BY SA 4.0 KI-Makerspace

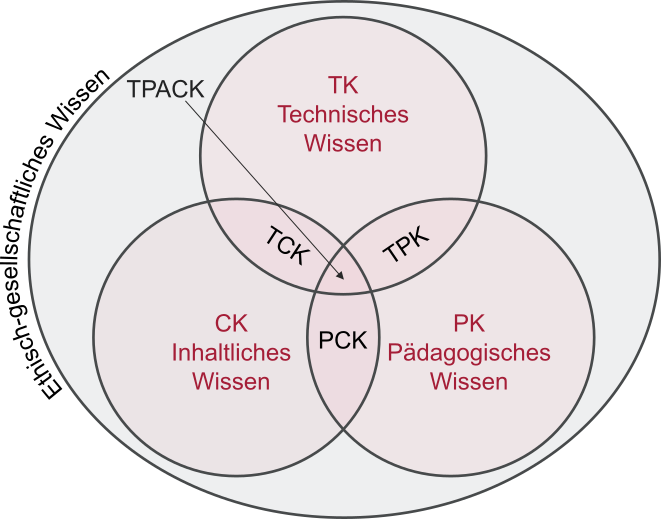

Für die praktische Integration von Technologie im Unterricht, ist das TPACK-Modell (Technological Pedagogical Content Knowledge) von Mishra & Köhler besonders in der Forschung verbreitet. Im Vergleich zum Dagstuhl-Dreieck legt dieses noch einen stärkeren Fokus auf die pädagogisch-didaktischen Kompetenzen.

Darstellung des TPACK-Modells (nach Mishra & Köhler, 2006 und Mishra, 2019), CC BY SA 4.0 KI-Makerspace

Es basiert auf der Überschneidung von drei Wissensbereichen:

- Fachwissen (Content Knowledge, CK): Das Wissen über den Lehrstoff, den die Lehrkraft unterrichtet.

- Pädagogisches Wissen (Pedagogical Knowledge, PK): Wissen über Unterrichtsmethoden und Lernprozesse, durch die Inhalte effektiv vermittelt werden können.

- Technologisches Wissen (Technological Knowledge, TK): Verständnis für digitale Werkzeuge und Technologien sowie deren Anwendungsmöglichkeiten.

Die Schnittstellen dieser Bereiche verknüpfen die jeweiligen Wissensfelder miteinander zu:

- Pädagogisch-inhaltliches Wissen (PCK): Verknüpfung von Lehrmethoden mit dem Lehrstoff: Was ist die beste Lehrstrategie, um das Lernziel zu erreichen?

- Technologisch-pädagogisches Wissen (TPK): Dieses Wissen umfasst Kenntnisse darüber, wie Technologie pädagogisch sinnvoll eingesetzt werden kann. Das bedeutet: Warum eignet sich dieses digitale Tool für jene Lernstrategie oder gerade nicht?

- Technologisch-inhaltliches Wissen (TCK): Auch beim Verstehen von Fachinhalten kann Technologie unterstützen. Der TCK-Bereich umfasst Wissen, wie digitale Werkzeuge das Lehren und Lernen von Fachinhalten unterstützen und verbessern können.

- TPACK: Die optimale Integration aller drei Bereiche, um den Unterricht innovativ und effektiv zu gestalten.

Zusätzlich sind diese Wissensbereiche eingebettet in das Kontextwissen, also Wissen über die Rahmenbedingungen der Lehr-Lern-Situation. Weiteres zu diesem Modell und auch Kritik an diesem findet sich auf Unterrichten Digital (für Interessierte).

KI-Kompetenzen

Die oben genannten digitalen Kompetenzen zeigen einige Überschneidungen mit Kompetenzen, die auch für den Umgang mit KI-gestützten Tools gebraucht werden. Die Definitionen der einzelnen Kompetenzbereiche sind nicht immer eindeutig, aber Long & Magerko 2020 haben eine Einordnung auf Basis einer Vielzahl von Modellen aus der Literatur versucht.

Was ist KI-Kompetenz genau? Das Modell kann in unterschiedliche Dimensionen (nach dem Rahmenkonzept von Digitales Deutschland) eingeteilt werden (Quelle):

| Kognitive Dimension | Instrumentell-qualifikatorische Dimension | Kritisch-reflexive Dimension |

|---|---|---|

|

Was ist KI? Was kann KI? |

Wie funktioniert KI? |

Wie sollte KI genutzt werden? Wie nehmen Menschen KI wahr? |

Das bedeutet im Detail (Quelle) :

- Was ist KI?

- KI erkennen: Unterscheiden zwischen Technologien, die KI nutzen und solchen, die KI nicht nutzen.

- Intelligenz erkennen: Kritisches analysieren und diskutieren der Merkmale, die Technologie „intelligent“ machen und von Unterschieden zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz.

- Interdisziplinarität: Identifizieren der Vielzahl von Technologien, die KI nutzen.

- Schwache vs. Starke KI: Unterscheiden von schwacher und starker KI.

- Was kann KI?

- Stärken und Schwächen von KI: Identifizieren von Problemtypen, die KI lösen kann und solchen, die für KI eine Herausforderung sind, um KI sinnvoll anwenden zu können.

- Zukunft mit KI: Vorstellen und bewerten von Auswirkungen von KI in der Zukunft.

- Wie funktioniert KI?

- Wissensrepräsentation: Verstehen, wie Wissen für Computer ausgedrückt wird.

- Entscheidungsfindung: Erkennen und beschreiben, wie Computer Entscheidungen treffen.

- Machine Learning: Verstehen von grundlegenden Abläufen des maschinellen Lernens und der dazugehörigen Herausforderungen.

- Rolle des Menschen: Erkennen, wie wichtig Menschen in der Programmierung, bei der Auswahl der Modelle und beim Fine-Tuning von KI-Systemen sind.

- Daten-Kompetenzen: Erkennen der Rolle von Daten. Kritisches Bewerten von Daten.

- Aktion und Reaktion: Verstehen, dass KI-Systeme die Fähigkeit haben, physisch auf die Welt einzuwirken (z.B. Robotik-Systeme).

- Sensoren: Verstehen, dass in KI-Systemen verschiedene Sensoren integriert sein können, um die Umwelt wahrzunehmen.

- Wie sollte KI genutzt werden?

- Ethik: Identifizieren von ethischen Perspektiven auf KI (d.h. Privatsphäre, Beschäftigung, Fehlinformationen, die Singularität, ethische Entscheidungsfindung, Vielfalt, Voreingenommenheit, Transparenz, Verantwortlichkeit). Als Singularität ist hierbei der Zeitpunkt gemeint, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft.

- Wie nehmen Menschen KI wahr?

- Programmierung: Verstehen, dass KI-Systeme programmiert sind. Damit soll falschen Vorstellungen und Vermenschlichung von KI-Systemen entgegen gewirkt werden, wie es beim Eliza-Effekt (Personifizierung von Computerprogrammen) der Fall ist.

In den Kompetenzen von Long & Magerko sind Programmierkenntnisse nicht gefordert, um KI-kompetent sein zu können. Andere Studien widersprechen dem. Was meinen Sie? Können Menschen KI-kompetent sein ohne Programmieren zu können?

KI-Kompetenzen in der Bildung

In den letzten Jahren wurden aber auch explizit KI-Kompetenzen für die Bildung bei entsprechenden Referenzrahmen erwähnt. In der Neuauflage des Referenzrahmens für digitale Kompetenzen (DigComp 2.2 von 2022) wurden auch KI-bezogenes Wissen und Kompetenzen beschrieben und in den jeweiligen Kompetenzbereich eingearbeitet. Aus dem allgemeinen Referenzrahmen wurde einer für Lehrende (DigCompEdu) entwickelt, der mit einer Ergänzung zum Thema KI mögliche Anwendungsbereiche, Vorteile aber auch Herausforderungen in verschiedenen Bildungsbereichen betrachtet. Für Interessierte: Aufbauend auf DigCompEdu gibt es bei Educators Go Digital einen Selbst-Test für Digitale Kompetenzen, KI-Kompetenzen sind nicht enthalten (Dauer: ca. 30 Min). Außerdem hat die UNESCO ein Rahmenkonzept für KI-Kompetenzen von Lehrkräften veröffentlicht, dass auch gern heran gezogen wird. Die Darstellung auf Seite 22 des Papiers fasst die Aspekte gut zusammen. Alle Modelle haben unterschiedliche Stärken und Schwächen.

Auch das bereits erwähnte TPACK-Modell lässt sich um Kompetenzen bezüglich der KI-Technologie erweitern. Dafür werden die einzelnen Wissensbereiche wie folgt angepasst:

- KI-TK: Wissen über KI als Technologie und KI-Tools

- KI-TPK: Lehren und Lernen mit KI im Allgemeinen: Wie können Lernprozesse mit KI unterstützt werden? Wo sind Grenzen von KI für Lehr-Lern-Prozesse? Mögliche Anwendungen wären hier: Monitoring des Lernfortschritts, Unterstützung durch Diagnose von Lernfeldern und Feedback.

- KI-TCK: Fachspezifischer Einsatz von KI-Tools: Wie können KI-Tools für die Materialsuche/-erstellung oder zur Aufgabengenerierung für ein bestimmtes Fach genutzt werden? Wie wirken sich KI-Tools in dem Fach aus?

- KI-TPACK: Die Fähigkeit, den Einfluss von KI auf Lehr- und Lernprozesse sowie auf die Lernenden in einem bestimmten Fachbereich zu analysieren, ihre Potenziale zu nutzen und ihre Grenzen kritisch zu hinterfragen.

Das Kontextwissen beinhaltet hierbei auch insbesondere ethisch-gesellschaftliches Wissen über KI-Technologie im Lehr-Lern-Bereich. Das betrifft insbesondere die Transparenz, die Fairness oder die Inklusivität (in Bezug auf Zugänglichkeit) der KI-Tools. Wer die Hintergründe dazu nachlesen will, findet die Quellen dazu wissenschaftliche Paper hier, hier, hier und hier.

Auch in Deutschland wurden KI-Kompetenzen in den Blick genommen. Das Impulspapier der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission von 2024 greift solche auf, die speziell zur Nutzung von Sprachmodellen gebraucht werden:

- Technologiebezogenes Wissen und Reflexion

- Quellenbewertung, -prüfung und –reflexion

- Inhaltliches Wissen und Prompt-Tuning

- Selbstregulationskompetenzen

- Mediendidaktische Kompetenzen